Comment les centrales et réseaux électriques du Royaume-Uni, auparavant unifiés sous l’égide du Central Electricity Generating Board (CEGB), ont-ils pu passer successivement, en deux décennies, entre les mains d’entrepreneurs privés britanniques (parfois d’anciens hauts fonctionnaires du CGEB qui ont profité de la privatisation pour s’enrichir), puis de fonds d’investissement américains, et enfin de grands groupes français et allemands (EDF, GDF-Suez, E.ON, RWE) ? Telle est l’histoire que retrace et tente d’expliquer James Meek, ancien journaliste du Guardian (et par ailleurs romancier), dans un article sur la privatisation de l’électricité en Grande-Bretagne publié en septembre par la London Review of Books. Nous en proposons ici quelques extraits traduits.

Justifiée en son temps par l’efficience censément supérieure du secteur privé et au nom de l’intérêt ultime des usagers-consommateurs, la privatisation de l’électricité britannique a entraîné une hausse continue des tarifs, mais aussi et plus généralement – aspect sur lequel insiste l’article – une perte de capacité de contrôle et en définitive de souveraineté pour le gouvernement, et a fortiori pour les citoyens britanniques.

Défendant son bilan devant le Parlement britannique le jour de sa démission en 1990, Thatcher prit des accents patriotiques pour évoquer la manière dont la privatisation, en permettant à des millions de personnes d’acheter des actions dans les anciennes entreprises publiques, « rendait le pouvoir au peuple », et comment la concurrence en Grande-Bretagne et l’ouverture des marchés en Europe allaient permettre aux entreprises britanniques de partir à la conquête du monde. Aujourd’hui, en 2012, il est clair que le résultat de la privatisation de l’électricité a été de retirer son pouvoir au peuple. Les petits actionnaires britanniques n’ont aucune influence sur les propriétaires – dans leur vaste majorité non britanniques – des firmes qui produisent et distribuent l’électricité dans leur pays. Le fait que les ménages et les petites entreprises puissent choisir de substituer une offre de tarification opaque proposée par un opérateur oligopolistique à celle proposée par un autre ne les protège en rien de variations de prix aussi brutales qu’imprévisibles. (…)

La privatisation de l’électricité n’a pas réussi à faire baisser les prix. Les chiffres les plus récents suggèrent que les tarifs britanniques se situent en général dans la moyenne européenne – plus élevés que les tarifs français et inférieurs aux tarifs allemands. Elle a aussi été un échec du point de vue de l’industrie et du management britanniques. Il n’est pas de meilleure illustration de l’ampleur de la sottise et de la trahison des politiciens des deux grands partis que le simple constat que l’ancien système électrique britannique, fiable quoique géré de manière peu efficiente, a été détruit au lieu d’être réformé, pour n’être remplacé en dernière instance que par un nouvel avatar du système précédent, mais contrôlé par des firmes étrangères. Et la privatisation a aussi été un échec en termes de clarté, dans la mesure où, pour financer les investissements nécessaires, des gouvernements qui se vantent de ne pas augmenter les impôts ou d’en exonérer les bas salaires, permettent à des compagnies électriques largement extraterritoriales de collecter de fait (à travers les factures d’électricité) des impôts non progressifs qui affectent les pauvres de manière disproportionnée.

James Meek s’attarde sur l’ironie qui veut qu’une grande partie de la production et des réseaux électriques privatisés de la Grande-Bretagne soient aujourd’hui entre les mains d’EDF, entreprise publique française. EDF où l’État français et les syndicats peuvent encore paraître jouer un rôle important (similaire à ce qu’il en était en Grande-Bretagne à l’époque du CEGB), mais qui opère en fait, particulièrement à l’étranger mais de plus en plus en France même, comme une multinationale poursuivant ses propres objectifs et priorités. L’article donne la parole aux syndicalistes anglais (qui semblent plutôt apprécier EDF par comparaison avec les propriétaires précédents) et français (qui ne comprennent pas que leurs homologues anglais se satisfassent de cette situation).

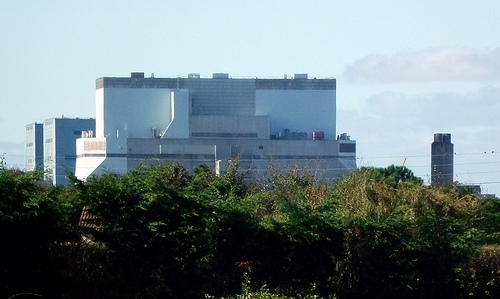

La conséquence la plus inattendue de la vente du patrimoine électrique du pays, et celle qui contredit de la manière la plus flagrante les objectifs affichés par les thatchériens, a été l’absorption graduelle de vastes pans de cette industrie par EDF. Dans la foulée de la reprise de London Electricity en 1998, tirant profit des portes du marché laissées délibérément grandes ouvertes par les thatchériens et de leur décision de diviser l’industrie électrique en petites unités faciles à avaler, la France a renationalisé de fait l’industrie que son voisin avait consacré tant d’efforts à privatiser. Renationalisé, mais au profit de la France. En plus d’être l’un des six principaux fournisseurs d’énergie du Royaume-Uni, EDF possède aujourd’hui un large portefeuille de centrales électriques britanniques, y compris la flotte de réacteurs nucléaires qui produit encore environ un sixième de l’électricité du pays. (…) Dans l’idéologie thatchérienne, EDF était l’un de ses mammouths du secteur public qui seraient inévitablement chassés jusqu’à extinction par leurs concurrents affamés et plus agiles issus de pays post-privatisation comme la Grande-Bretagne. C’était ce qu’affirmaient les lois de l’économie. Or c’est l’inverse qui s’est produit. Le mammouth a prospéré, et la Grande-Bretagne n’a pas généré de nouveaux concurrents, agiles ou pas.

Si le pouvoir acquis par EDF en Grande-Bretagne devrait embarrasser les néolibéraux, cela signifie-t-il que c’est une bonne chose pour leurs opposants, les socialistes pastel de la gauche traditionnelle ? Unison, le syndicat britannique qui représente les travailleurs du secteur de l’électricité, semble content. Greg Thomson, directeur de l’organisation stratégique à Unison, m’a déclaré que depuis qu’elle avait traversé la Manche, EDF avait été à l’encontre de l’orthodoxie managériale dominante en rétablissant un système de retraite basée sur le salaire final pour ses travailleurs. Unison siège aux côtés de la CGT dans une entité associant EDF et ses syndicats, un « Comité d’entreprise européen » (European Works Council). Et le syndicat a suffisamment de pouvoir de pression sur la direction d’EDF pour avoir obtenu la reconnaissance syndicale pour des travailleurs d’un centre d’appels dans la ville de Sunderland. « Lorsque London Electricity a été privatisée, nous avons inscrit dans notre plateforme l’objectif de la voir revenir sous contrôle public, et je pense que nous avons atteint notre objectif. », dit Thomson. « Évidemment, pas sous contrôle du bon pays, mais on ne peut pas trop en demander. »

Pourtant, les aventures d’EDF à l’étranger suscitent la suspicion des homologues français d’Unison. Ils ne comprennent pas pourquoi la Grande-Bretagne a cédé si facilement son industrie nationale de l’électricité. Un collègue de Thomson m’a raconté que la CGT était « furieuse » qu’Unison n’ait pas essayé de résister à la cession par EDF en 2010 des réseaux locaux de câbles et de transformateurs que l’entreprise possédait en East Anglia, à Londres et dans le Sud-Est de l’Angleterre à l’homme d’affaires hong-kongais Li Ka-shing, afin de financer l’achat des centrales nucléaires britanniques. « Lorsque la vente a été réalisée, ils étaient absolument furibonds parce que nous n’avions rien fait pour l’empêcher. Ils ont voté de courir aux barricades. » Thomson se souvient d’un déplacement à Paris pour une réunion du Comité d’entreprise européen où l’un des hommes de la CGT lui a dit au cours d’un déjeuner : « Il n’y a qu’un pays assez stupide pour vendre son industrie électrique, c’est la Grande-Bretagne. » (…)

De ce côté-ci de la Manche, le tableau paraissait suffisamment clair : même si quelques actions d’EDF avaient été mises en vente et que la direction bénéficiait désormais d’une certaine mesure de liberté commerciale, EDF restait avant tout une entreprise publique, possédée, contrôlée et soutenue par l’État français, soumise au contrôle politique de la France, et donc en dernière instance des électeurs français. L’entreprise s’est appropriée une large part du système électrique britannique, mais EDF n’a aucun compte à rendre aux électeurs britanniques. Pourtant, les Français ordinaires ne semblent pas avoir l’impression que l’entreprise soit sous leur contrôle non plus. Mes efforts pour obtenir un entretien avec ses propriétaires en titre, l’État français représenté par l’Agence des participations de l’État (APE), ont été vains. En dernier recours, je me suis rendu à l’improviste au siège de l’APE, dans le bâtiment gouvernemental de Bercy, un édifice qui évoque une falaise de roche beige et de verre tinté. Je fus mis à la porte.

« C’est une drôle d’entreprise. », m’a dit Thibault Madelin, spécialiste des questions énergétiques aux Échos. « C’est clairement une entreprise d’État, et on pourrait dire qu’elle est contrôlée par le gouvernement et que les syndicats y jouent un rôle important, mais je pense que le pouvoir véritable reste au sein d’EDF. Je couvre les questions énergétiques depuis quatre ans et j’ai découvert que personne ne peut vraiment remettre ce pouvoir en question. Les fonctionnaires et le régulateur s’efforcent autant qu’ils peuvent de contrôler EDF, mais ils n’y arrivent pas. Il est très difficile de définir où réside le véritable pouvoir. » (…)

Soutenez l’Observatoire

Parce que le débat démocratique mérite mieux que la com’ du CAC 40.

Faites un donLes avanies du processus de privatisation de l’électricité font que les Britanniques se trouvent aujourd’hui face à des décisions critiques sur la direction à prendre pour assurer leur sécurité énergétique. L’une de ces directions – évidemment poussée activement par les groupes français, EDF, Areva et GDF-Suez – est la construction de nouvelles centrales nucléaires. Dans un contexte post-Fukushima difficile où les porteurs de projets potentiels se retirent les uns après les autres (notamment les Chinois sur lesquels comptait Londres), EDF, dernier acteur en lice pour construire de nouvelles centrales nucléaires, est actuellement en train de faire pression pour obtenir le maximum de subventions possibles de la part du gouvernement britannique, via en dernière instance une hausse des prix de l’électricité.

Onéreux à construire et difficile à démanteler, les réacteurs nucléaires ne sont pas viables économiquement. Le réchauffement climatique est la seule raison pour laquelle ils sont encore sur la table. Ils ne peuvent être financés qu’à coups de subventions gouvernementales. D’ici la fin de cette année, le gouvernement britannique doit décider jusqu’où il est prêt à aller en termes de subventions accordées à EDF et Areva. EDF et Areva, en consultation avec leur principal actionnaire, l’État francais, devront décider si la subvention proposée est suffisante [1].

Mais cette subvention ne viendra pas de l’impôt. Elle viendra, comme c’est déjà le cas pour les subventions existantes à l’énergie éolienne, des factures d’électricité des usagers britanniques. C’est une illustration éclatante de la réalité que recouvre la privatisation des services essentiels – ce qui est vendu, ce ne sont pas les infrastructures, ce sont les citoyens-usagers et les factures dont ils s’acquittent. Ce qui est privatisé, ce n’est pas l’électricité, c’est le pouvoir de taxation. Le gouvernement français achète de fait le droit de taxer les consommateurs d’électricité britanniques à travers leurs factures ; et de bénéficier d’argent britannique et de sites britanniques pour financer le projet vitrine mondial d’une technologie nucléaire française loin d’avoir fait ses preuves (les réacteurs EPR). Et, puisque les impôts cachés dans les factures d’électricité ne tiennent pas compte de la capacité des gens à payer, plus vous êtes pauvres, plus importante est votre contribution à ce programme. (…)

Ce qui est important dans les énormes acquisitions d’EDF en Grande-Bretagne, ce n’est pas qu’il s’agisse d’une entreprise française. C’est qu’en traversant la Manche de manière si décidée, elle est devenue quelque chose qui n’est ni tout à fait français ni tout à fait britannique. Elle est devenue l’une de ces entités transnationales qui utilisent les juridictions nationales à leur convenance, de la même manière que les super-riches utilisent les différentes juridictions à des fins d’évasion fiscale. En se présentant en France comme un champion des intérêts nationaux français, en s’abritant derrière le bouclier de l’État français, et en se présentant en Grande-Bretagne comme dévouée au marché libre mondial et à la concurrence non biaisée, EDF tire avantage du fait que les gouvernements, les électorats et les médias des deux pays sont séparés. Les deux yeux qui supervisent l’entreprise sont attachés à deux cerveaux différents, permettant à EDF de vivre dans un état d’hypocrisie institutionnalisée. (…)

EDF est encore le CEGB français, quoique plus avancé techniquement que son ancien homologue britannique. Tony Cooper, qui dirigeait dans les années 1990 le syndicat des cadres de l’électricité, m’a raconté que lorsque EDF a repris les vieilles centrales nucléaires britanniques en 2008, « beaucoup de gens disaient : ‘Bon dieu, enfin nous avons quelqu’un qui sait comment faire marcher ces engins.’ » Mais en s’engageant dans la collecte de taxes à l’étranger, EDF est devenu un hybride – un CEGB français croisé avec une version française d’Enron [2]. Une observatrice de longue date du secteur énergétique français a décrit la visite d’un groupe de dirigeants d’EDF dans une salle de trading d’Enron au moment de l’apogée de la firme américaine. Elle raconte avoir été estomaquée par la lueur de fascination et d’envie dans les yeux de ces énarques alors qu’ils observaient leurs homologues américaines échanger les gigawatts par écrans interposés.

Le fait qu’EDF soit en proie en France à des Robins des Bois [3] et qu’il ait planté son drapeau à Cottam, tout près de la forêt de Sherwood, ne suffit pas à en faire un shérif de Nottingham. Et pourtant il y a comme un écho, dans la conduite de l’oligopole électrique, de l’imaginaire populaire de l’injustice sociale médiévale qui forme l’arrière-plan de la légende de Robin des Bois : un pays où le symbole des intérêts ultimes de la nation, en la personne du roi, est perdu au loin et où, en son absence, une élite sans racines qui n’a aucune conception du devoir ou du service, sinon vis-à-vis d’elle-même, se consacre à taxer les pauvres. C’est comme si les frontières nationales étaient pour les petites gens, la paysannerie globale qui paie ses impôts, pas pour les grands hommes et les grandes entreprises transnationales qu’ils dirigent.

Plus de vingt ans après le lancement de la grande expérimentation de l’électricité britannique, il apparaît que bien qu’il se soit agi d’un acte de privatisation – privatisation de la taxation avant tout –, il s’est agi aussi et de manière encore plus significative d’un acte d’aliénation, qui a fait descendre une barrière impénétrable de complexité, de secret commercial et de simple distance géographique entre les intérêts contrôlant les compagnies d’électricité et leurs usagers. Il est facile de changer de fournisseur. Mais au-delà de cette barrière citoyens et petites entreprises n’ont aucun moyen de savoir s’ils ne sont pas exploités de manière aussi éhontée par le fournisseur le moins cher que par le plus cher. Les usagers-paysans de Grande-Bretagne apportent leur dîme devant les portes fermées des grands domaines électriques, et se demandent qui vit maintenant dans leurs manoirs, s’ils sont chez eux ou dans une autre de leurs propriétés ailleurs dans le monde.

Cette enquête s’inscrit dans une série d’articles tout aussi intéressants, également signés par James Meek et publiés dans la LRB, sur l’histoire « réelle » des privatisations en Grande-Bretagne, au-delà des lectures d’emblée biaisées et des fantasmagories idéologiques, depuis l’eau jusqu’au système de santé, en passant par la poste.

Olivier Petitjean