Caracas, la capitale du Venezuela, baigne dans une chaleur tropicale. Nous sommes en 2006. Bernard Mommer est assis à son bureau, dans un énorme immeuble disgracieux de couleur gris-noir au centre de la ville, occupé à éplucher son courrier. En tant que vice-ministre du Pétrole, il est en contact régulier avec les 41 entreprises pétrolières étrangères actives dans le pays. Le secteur est entré dans une période de turbulences, depuis que le gouvernement d’Hugo Chavez a décidé de se réserver une proportion plus importante des revenus du pétrole, qui s’écoule du pays par milliards de barils.

Mommer ouvre une lettre insolite qui lui a été transférée par son patron, le ministre du Pétrole. « Nous acceptons votre offre d’arbitrage, dit-elle, sur la base du traité d’investissement néerlandais avec le Venezuela ». Expéditeur : la firme pétrolière italienne Eni. « Qu’est-ce que j’ai bien pu faire ? » se demande Mommer. Le vice-ministre sait que l’arbitrage signifie que deux entreprises, en désaccord sur un sujet, soumettent leur litige à un jury commercial, qu’elles désignent elles-mêmes, pour juger laquelle des deux a raison selon les termes du contrat qui les lie. Mais Mommer n’a alors conclu de transaction avec personne, un ministère n’étant pas, après tout, la même chose qu’une entreprise. Et qu’est-ce-que les Pays-Bas ont à voir avec l’affaire ?

En se plongeant dans les archives, Mommer fait des découvertes troublantes.

Premio, un précédent gouvernement, a signé, sans trop de publicité, un traité d’investissement avec les Pays-Bas qui prévoit la possibilité, pour tous les investisseurs néerlandais qui auraient l’impression de ne pas avoir été traités de manière équitable par leur pays hôte, de convoquer le Venezuela devant un jury d’arbitrage. Une procédure qui s’inscrit dans le cadre de la Banque mondiale. Les arbitres peuvent imposer une amende au Venezuela, sans aucune possibilité de faire appel de leur décision.

Secundo, la firme pétrolière italienne Eni a récemment rattaché ses activités au Venezuela à une filiale enregistrée aux Pays-Bas, ce qui l’a transformée ipso facto en investisseur néerlandais.

Mommer doit se préparer à des temps difficiles...

« L’État peut se conduire comme un “brigand en chapeau haut-de-forme” »

« L’État peut se conduire comme un “brigand en chapeau haut-de-forme”. » Gerard Meijer, avocat spécialisé dans le droit de l’investissement, est assis à une terrasse dans le quartier d’affaires d’Amsterdam, en face de son bureau au sein de NautaDutilh, l’un des plus grands cabinets juridiques d’Europe. « L’expression est ancienne, précise-t-il. Mais, honnêtement, elle comporte toujours un élément de vérité. Peut-être certaines personnes se désoleront qu’un pays se voit imposer une telle amende. Les contribuables paient la facture. Mais ils oublient qu’auparavant leur gouvernement s’est enrichi illégitimement avec la même somme. »

Meijer a une barbe taillée selon la dernière mode, qui lui donne un charisme juvénile malgré sa cinquantaine. En tant que président de l’Association néerlandaise de l’arbitrage, il défend son secteur d’activité avec détermination. Il croit vraiment en ce qu’il fait. Imaginez, dit-il, que vous soyez un investisseur dans un pays en développement. Vous avez misé tout votre argent dans un projet – par exemple un puits de pétrole au Venezuela ou un atelier textile en Égypte. « Si vous vous retrouvez en litige avec ce pays, vers qui allez-vous vous tourner ? Vers le juge du coin ? Pensez-vous que vous auriez une seule chance ? »

Heureusement, il y a l’arbitrage. « Il est situé quelque part entre une médiation et un véritable tribunal. Si les deux parties sont d’accord, elles choisissent chacune un arbitre, et ces deux arbitres en choisissent un troisième. Leur verdict est contraignant. » C’est équitable et cela fonctionne bien. En tant qu’investisseur, vous êtes sûr que votre propriété sera au moins respectée lorsque vous placerez votre argent quelque part. « C’est une sorte de juridiction indépendante, avec des juges qui n’ont pas de relations de loyauté avec leur gouvernement. C’est un aspect très important. Après tout, il y a beaucoup de républiques bananières dans le monde. »

De plus en plus d’arbitrages entre États et investisseurs

Le monde de Mommer et de Meijer est inconnu de la plupart des gens. L’arbitrage fait parfois soudainement la une des journaux, notamment en relation avec le traité commercial transatlantique TAFTA (Trans-Atlantic Free Trade Agreement). En réalité, l’arbitrage existe depuis des années. Nous avons recensé 624 cas connus, à la fin 2014, d’investisseurs qui avaient poursuivi des États sur la base d’un traité. Mais il y en a probablement eu bien davantage.

Le nombre de cas ne cesse de croître : en 2000, on en comptait quinze ; nous sommes aujourd’hui à environ 60 cas par an. Le montant réclamé par les investisseurs connaît lui aussi une augmentation fulgurante. Ce sont des litiges toujours plus importants qui doivent être tranchés au moyen de ce mécanisme de règlement des différends, que l’on appelle l’ISDS (Investor-state dispute settlement). Plus de la moitié d’entre eux sont soumis au tribunal commercial de la Banque mondiale, le Cirdi (Centre international de règlement des différends liés à l’investissement), qui a ses propres règles et ses propres arbitres.

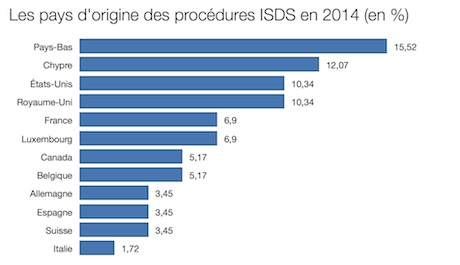

Les données que nous avons rassemblées montrent que les Pays-Bas sont devenus le pays d’origine du plus grand nombre de procédures ISDS. Pas moins de 16 % des cas soumis au cours de l’année 2014 l’ont été par des firmes néerlandaises. « Néerlandais » est toutefois un terme relatif dans ce contexte. L’analyse détaillée de ces investisseurs montre que plus des deux tiers sont des filiales fantômes, n’existant que sous la forme de boîtes à lettres. Seulement une sur six est véritablement néerlandaise.

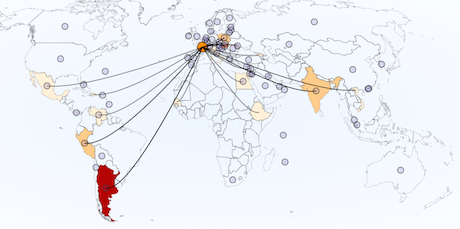

Cliquez sur l’image ci-dessous pour accéder à la présentation cartographique des procédures ISDS réalisée par les auteurs de cette enquête. Voir aussi ici une carte similaire réalisée par la Cnuced. L’image ci-dessous signale les plaintes ISDS initiées par des « investisseurs » français.

L’Équateur condamné à une amende de 1,1 milliard de dollars au profit d’une entreprise pétrolière

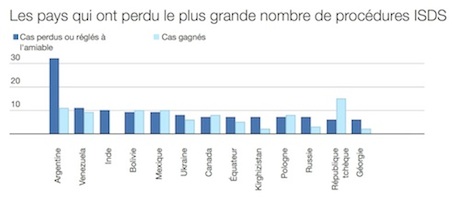

Les pays qui ont été le plus fréquemment poursuivis sont les pays en développement et émergents, ainsi que les pays riches en ressources naturelles comme le Canada. L’Europe de l’Est occupe depuis quelques années une place de plus en plus importante dans ce classement.

Notre analyse montre aussi qu’un groupe remarquablement restreint d’avocats « vedettes » occidentaux domine le monde de l’arbitrage lié à l’investissement. Au moins l’un des quinze principaux arbitres au niveau mondial est impliqué dans 63 % des panels dont nous avons pu identifier les membres. Dans 22 % des panels, ce « top 15 » fournit même deux arbitres sur trois, suffisamment pour emporter la décision. Ce sont tous des hommes blancs – exception faite de deux femmes blanches. Ils sont souvent liés à des firmes juridiques qui profitent de l’expansion de ce marché. Les sommes en jeu sont conséquentes : une procédure d’ISDS coûte en moyenne huit millions de dollars.

Pour ses détracteurs, le système est injuste. Il y a quelques mois, l’Équateur s’est vu imposer une amende de 1,1 milliard de dollars suite à une plainte d’Occidental Petroleum, qui dénonçait son expropriation. L’amende est équivalente à plus de 3 % du budget total du pays pour 2016. Les défenseurs de l’ISDS objectent que c’est un moyen de trouver des solutions apolitiques à des litiges. Les juges et les politiciens n’ont plus à s’en mêler. Plus besoin d’envoyer des navires de guerre, comme la France et l’Angleterre l’ont fait en 1902 suite à un différend avec le Venezuela. De nos jours, l’envoi d’une lettre à Caracas suffit – une invitation à se rendre à Washington, au siège de la Banque mondiale, pour une audience.

Des firmes devenues néerlandaises pour profiter d’un accord commercial avantageux

Retour au Venezuela. Le premier courrier n’a pas entraîné de problème insurmontable pour Bernard Mommer, le vice-ministre du Pétrole. L’entreprise Eni était prête à retirer sa plainte contre quelques centaines de millions de dollars et une nouvelle concession. Mais il allait bientôt recevoir deux lettres similaires, adressées cette fois par deux compagnies pétrolières américaines, ConocoPhillips et Mobil. Celles-ci ne voulaient pas entendre parler de règlement à l’amiable. Et elles réclamaient 42 milliards de dollars ! Et, comme par hasard, ces deux géants texans étaient récemment devenus, aux aussi, des firmes « néerlandaises ».

À la base, Mommer est un mathématicien allemand, arrivé au sein de la compagnie pétrolière publique du Venezuela PvdSA en raison de sa familiarité avec les contrats pétroliers, avant de devenir vice-ministre en 2005. Il a ensuite occupé, à Vienne, le poste de gouverneur de l’Opep, pour le Venezuela. Il est désormais à la retraite. Mais il lui reste une responsabilité : son implication dans les procédures d’arbitrage. « C’est moi qui étais responsable de ces contrats, nous a-t-il expliqué au cours d’un long entretien. Je suis donc le témoin principal pour toutes les plaintes contre le Venezuela dans le domaine pétrolier. »

À l’époque du président Chavez, le gouvernement, qui souhaitait se réserver une proportion plus importante des profits générés par le pétrole, a décidé en 2006 de renégocier toutes les concessions. Le Venezuela voulait la moitié des parts de tous les projets ; l’impôt sur les revenus pétroliers a été augmenté, et une nouvelle taxe sur les royalties a été introduite. Mommer était le principal négociateur pour le compte du gouvernement.

Rembourser tous les profits manqués

Lorsque vous expropriez un projet, il faut payer. Mommer le savait bien : « Nous ne l’avons jamais contesté. Nous avons trouvé un accord avec 39 des 41 entreprises, y compris Eni. Mais pas avec Mobil, qui a depuis fusionné avec Exxon. Ni avec ConocoPhillips. Ces firmes étaient engagées dans une stratégie de long terme visant à réduire progressivement leur contribution fiscale à zéro. Ce à quoi nous avons fait obstacle. Lorsqu’elles ont refusé de négocier, nous les avons expropriées. » Les deux firmes répondirent en déposant une série de plaintes auprès du Cirdi et de la Chambre de commerce internationale, à Paris. Avec pour exigence le remboursement de tous les profits qu’elles avaient manqués.

L’enjeu est énorme. Le cours du pétrole était à l’époque au beau milieu d’une hausse historique, passant de 40 dollars le baril en 2004 à un pic à 150 dollars en 2008. Le Venezuela souhaite dédommager les entreprises sur la base du prix qui était celui du pétrole au moment des négociations. Mais au cas où l’expropriation serait jugée illégitime, les deux géants pétroliers estiment qu’ils devraient être remboursés sur la base du cours de 2008. La différence se chiffre en milliards de dollars.

« Ces entreprises en avaient assez du Venezuela, depuis longtemps déjà, explique Juan Carlos Boue, chercheur vénézuélien basé à l’Institut de l’énergie d’Oxford. Mais elles ont décidé de rentrer chez elles avec autant d’argent que possible. C’est particulièrement le cas pour ExxonMobil. Ces entreprises veulent faire savoir au monde entier qu’elles disposent de ressources illimitées pour s’engager dans des contentieux juridiques, afin de décourager les gouvernements qui voudraient les défier. »

Comment l’arbitrage est devenu un outil pour défendre les investisseurs contre les États

Formant un contraste saisissant avec la lutte acharnée engagée par le Venezuela, le tableau accroché au-dessus de la porte de l’imposant bureau de Brooks Daly est intitulé « Paix ». Y figurent le lion, l’enfant et l’agneau du « livre d’Isaïe », en paix côte à côte. Daly est secrétaire-général adjoint de la Cour permanente d’arbitrage (CPA), sise au Palais de la Paix à La Haye (Pays-Bas). « Ce tribunal a été établi pour prévenir la guerre, explique-t-il. Depuis le début, il y a eu de la place pour toutes les formes de résolution pacifique des conflits, par exemple en cas de litige frontalier. Mais ces dernières années le nombre de cas d’arbitrage a tout à coup explosé. Ils sont souvent trop importants à gérer pour un seul cabinet juridique et, en outre, les gens cherchent un terrain neutre. C’est pourquoi ils se retrouvent ici. »

Le travail de Daly consiste principalement à s’assurer que ces hôtes sont satisfaits, dit-il, « cela signifie qu’ils accèdent aux informations pertinentes sur les procédures, ou simplement à du bon thé et du bon café ». C’est devenu un travail considérable ces jours ci : pas moins d’une centaine de litiges sont actuellement examinés par le Tribunal. « Il peut s’agir d’affaires opposant des États ou des parties commerciales, mais plus de la moitié d’entre elles relèvent actuellement de l’ISDS ( [1]), autrement dit d’un arbitrage entre un investisseur et un État dans le cadre d’un traité d’investissement. »

Au début des années 1990, personne n’avait entendu parler de l’ISDS, se souvient Bryant Garth. Ce professeur à la faculté de droit de Southwestern, à Los Angeles, a assisté à son émergence alors qu’il préparait un livre sur le milieu de l’arbitrage, Dealing in Virtue (« Le Commerce de la vertu »), finalement publié en 1997 [2]. À l’origine, l’arbitrage était un moyen de régler les conflits entre États, explique Garth. Il ne fut adopté que lentement par les entreprises. Mais il a gagné en popularité à l’époque de la décolonisation. « L’arbitrage est devenu la norme en matière de contrats et de concessions liant entreprises et anciennes colonies. Sur cette base, tout un système de principes et de doctrines s’est développé. »

Une affaire sri-lankaise ouvre la porte à l’arbitrage lié à l’investissement

Néanmoins, cela restait toujours de l’arbitrage commercial, basé sur des contrats, et non de l’arbitrage lié à l’investissement, basé sur des traités. Jusqu’en 1987. Cette année-là, un investisseur britannique choisit de se tourner vers le Centre international de règlement des différends liés à l’investissement (Cirdi), un tribunal commercial de la Banque mondiale. Durant la guerre civile au Sri Lanka, son élevage de crevettes a été confondu avec une base de la guérilla tamoule, et détruit. Cet Anglais souhaite que son argent soit remboursé par le gouvernement, et en appelle au traité d’investissement entre la Grande-Bretagne et le Sri Lanka. Ce traité stipule que les deux nations doivent traiter leurs investisseurs respectifs de manière équitable.

À l’époque, cette plainte est sans précédent. Normalement, une entreprise ne peut pas en appeler à un traité entre États. Aujourd’hui encore, ce n’est même pas possible dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et encore moins lorsqu’il s’agit de la manière dont ont été menées des opérations armées. Le tribunal décida néanmoins – par un vote de deux contre un – de se déclarer compétent. Un principe juridique totalement nouveau était né, qui valut au Sri Lanka une amende de 610 000 dollars.

En soi, il ne s’agissait pas d’une affaire très importante, mais elle ouvrit la porte à bien d’autres, même si la plupart des cas furent tenus secrets pendant quelques années. Au même moment, selon Garth, fut lancé l’Alena (Accord de libre-échange nord-américain), zone de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, qui donna à l’ISDS un élan considérable. « Des individus issus du milieu de l’arbitrage commercial devinrent négociateurs de l’Alena. De sorte qu’ils furent en mesure de transposer les principes commerciaux à une échelle supérieure. Et l’Alena à son tour devint une sorte de modèle pour un grand nombre de pays signant des traités bilatéraux d’investissement. C’est ainsi que cela a été étendu dans le monde entier. »

Tandis que le nombre de traités comportant des clauses ISDS – principalement des traités bilatéraux d’investissement – s’envolait, pour atteindre presque trois mille, la possibilité pour les investisseurs de déposer des plaintes contre des États s’accroissait. Durant toutes les années 1990, seulement 43 procédures furent lancées. Aujourd’hui, il y en a au moins 60 par an.

Une opportunité pour les cabinets juridiques internationaux

Les cabinets juridiques internationaux, souvent d’origine étasunienne mais avec des bureaux jusqu’à Singapour ou en Chine, ont saisi l’opportunité avec enthousiasme. Ils sont devenus les principaux opérateurs d’un système juridique privatisé à l’échelle globale. Ils se rencontrent dans des congrès, enseignent dans les facultés de droit et conseillent les gouvernements sur de nouveaux traités. Ils défendent ou poursuivent des États, et ils fournissent les arbitres qui rendent les verdicts.

Des classements ont été publiés pour distinguer les firmes qui ont ainsi accaparé le plus grand nombre de cas d’arbitrage. Celles-ci exhibent fièrement leur classement sur leurs sites internet. Au sommet se trouvent White & Case et Freshfields Bruckhaus Duringer, avec un portefeuille de cas se chiffrant – sur la base des compensations en jeu – en dizaines de milliards de dollars.

NautaDutilh, l’un des plus grands cabinets juridiques d’Europe, la firme de Gerard Meijer, ne peut pas faire concurrence à cette élite, mais elle s’est illustrée dans une grosse affaire. Il y a quelques années, Meijer a défendu la compagnie d’assurances Eureko dans le cadre d’une procédure contre la Pologne. Le gouvernement avait refusé qu’Eureko prenne une participation majoritaire dans le principal assureur polonais, à laquelle l’entreprise prétendait avoir droit. « Nous demandions neuf milliards de dollars », raconte Meijer. « C’était la valeur du bloc d’actions. Certains ont de la peine pour la Pologne, mais ce n’est pas ainsi qu’il faut voir les choses : ce n’était pas leur argent. » Cette somme de neuf milliards de dollars intégrait les profits anticipés pour quelques années. Le cas fit finalement l’objet d’un règlement à l’amiable pour la somme sans précédent de six milliards d’euros.

Un moyen pour que les investisseurs puissent se défendre contre l’omnipotence des États

Meijer fait valoir qu’il faut bien un moyen pour que les investisseurs puissent se défendre contre l’omnipotence des États. « L’État, avec toutes ses tentacules, est par définition puissant. » Y compris nos propres États démocratiques. Meijer n’aurait aucun scrupule à lancer une procédure d’arbitrage contre les Pays-Bas, son propre pays. « Pour tout vous dire, nous avons conseillé à l’investisseur chinois Ping An de le faire, après la nationalisation d’ABN Amro, mais Ping An n’a pas souhaité donner suite jusqu’à présent. »

« Il est possible de bien gagner sa vie grâce à l’arbitrage, reconnaît Meijer. Cela n’a rien de honteux, c’est un rôle positif. Nous contribuons à soumettre les États tout autour du monde au droit. » L’exemple du Venezuela (lire le premier épisode de l’enquête) montre que cette soumission n’a rien d’aisé. Les affaires d’arbitrage soumises au Cirdi traînent pendant des années. Néanmoins, Exxon n’a pas eu de chance. Formellement, l’entreprise a certes remporté la procédure, mais le jury a estimé que l’expropriation était légale et qu’Exxon ne devait pas recevoir beaucoup plus que ce que le gouvernement vénézuélien lui avait offert : environ un milliard de dollars. « C’est encore trop, mais je suis satisfait », déclare Bernard Mommer, l’ancien vice-ministre du Pétrole du Venezuela (voir l’épisode 1).

L’affaire a ensuite pris une drôle de tournure. Dans le cas de ConocoPhillips, c’est un autre jury qui a le pouvoir de décision, et il a un point de vue différent sur la question. Selon ce second jury, le Venezuela n’a pas agi « de bonne foi » au moment de l’expropriation, de sorte que les arbitres ont jugé que celle-ci était illégale. L’amende n’est pas encore fixée, mais elle pourrait aisément dépasser les vingt milliards de dollars, soit un dixième du PIB du Venezuela. Ce qui en ferait la deuxième plus importante amende de l’histoire pour un arbitrage lié à l’investissement. Pour Mommer, un tel verdict est inimaginable. « Ce reproche n’a jamais été mis en avant par Conoco ! Le jury a introduit l’argument de la “bonne foi” de lui-même, et nous étions dans l’impossibilité d’y répondre. »

Un investisseur de bonne foi ?

Exxon et Conoco n’ont pas répondu à nos sollicitations. Mais entre-temps, les câbles diplomatiques divulgués par WikiLeaks ont révélé une anecdote croustillante datant de 2008. Le négociateur de Conoco y informe l’ambassadeur des États-Unis à Caracas que les discussions se passent bien et que le Venezuela a fait des propositions correctes. Alors que Conoco a soutenu devant le jury d’arbitrage que c’est le Venezuela qui a bloqué les négociations. Autrement dit, il semble bien que c’est plutôt l’investisseur qui, en l’occurrence, n’a pas agi « de bonne foi ». Mais même après la révélation du câble, les arbitres ont refusé de reconsidérer leur décision. Même eux n’ont pas ce pouvoir, font-ils valoir : le verdict est final et sans appel.

Les arbitres ont tranché – du moins deux d’entre eux. Le troisième, George Abi-Saab, ne partage pas l’opinion de ses pairs. En fait, il écrit même dans son avis – minoritaire – qu’il considère toute la procédure avec horreur. « C’est une comédie d’erreurs juridiques dans le théâtre de l’absurde », dit-il, une « moquerie » pour tout le milieu de l’arbitrage, une « parodie de justice ».

Mommer n’est pas surpris. Pour lui, ce cas n’a rien d’une exception. « Tout le système fonctionne de cette manière. Il a été établi par la Banque mondiale au profit des investisseurs. » En des termes moins diplomatiques : « Il est fait pour nous gruger. »

« Trop d’erreurs sont commises »

George Kahale III ne mâche pas ses mots. Son cabinet, Curtis, Mallet-Provost, Colt & Mosle, dont le siège est à New York, est le surprenant numéro un de l’un des classements annuels des premières firmes mondiales d’arbitrage, réalisé par le magazine American Lawyer. La firme est actuellement chargée de pas moins de 24 cas d’arbitrage – aussi bien des arbitrages liés à l’investissement que des arbitrages commerciaux traditionnels – portant sur des montants supérieurs à un milliard de dollars. Mais il y a une différence avec Gerard Meijer : cet avocat américain d’origine arabe et ses collègues ont pour principe de ne défendre que des États, qu’il s’agisse de républiques bananières ou non. Même le Venezuela.

Les deux cas pétroliers sont un exemple des dysfonctionnements du système, nous explique Kahale au cours d’un entretien. « Trop d’erreurs sont commises. Bien sûr, un juge amène toujours avec lui ses points de vue personnels dans son travail, mais, à cette échelle, cela devient un sérieux problème. Ce ne sont pas des affaires de quelques millions de dollars. Ce sont des affaires qui se chiffrent en milliards : un milliard, cinq milliards, voire davantage. Sur des sujets d’importance cruciale pour des pays dont le PIB est souvent modeste. Toute erreur a des conséquences incalculables. »

« La proximité des arbitres avec les milieux d’affaires est évidente dans leurs décisions »

Les erreurs sont presque impossibles à corriger. « On ne peut pas faire appel. » Dans certains cas, il est possible d’adresser par la suite une demande d’annulation à un juge dans le pays où a eu lieu l’arbitrage, mais ce juge ne pourra se pencher que sur l’équité de la procédure. Et pour les affaires portées devant le Centre international de règlement des différends liés à l’investissement (Cirdi), ce n’est même pas possible. Les verdicts ne peuvent être annulés que par un tribunal du Cirdi. Depuis 1987, cela n’est arrivé que quatre fois, de manière partielle. « Il n’y a presque pas de garde-fou, de sorte que les entreprises peuvent facilement se lancer dans des demandes absurdes. »

Il suffit de considérer les verdicts, souligne Kahale. « Dans le cas d’Exxon, le tribunal pense que ce que le Venezuela a fait [l’expropriation d’Exxon, ndlr] est parfaitement légal. Mais dans l’autre tribunal, qui juge le cas de Conoco, deux des trois juges ont une opinion différente. Donc quatre arbitres sur six pensent que le Venezuela avait raison. » Et pourtant le pays se verra infliger une amende de plusieurs milliards. « Comment est-ce possible ? Ce n’est pas un litige quelconque ! »

Pour Kahale, les opinions politiques des arbitres jouent un rôle très important. « D’un point de vue juridique, leurs décisions sont parfois intenables. Et pourtant, il y est fait référence dans d’autres affaires, de sorte qu’émergent de nouveaux principes juridiques. Ce n’est pas forcément anormal pour un champ juridique émergent. Mais d’où viennent en l’occurrence ces principes ? » Réponse : d’un petit groupe d’individus qui se connaissent et se choisissent les uns les autres, qui se rencontrent régulièrement dans d’autres affaires, parfois en tant qu’avocats, parfois en tant que juges. « Leur proximité avec les milieux d’affaires est évidente dans leurs décisions. À l’arrière-plan, il y a l’arbitrage commercial. Leur objectif n’est pas de créer des précédents juridiques, mais de permettre aux parties en présence de retourner à leurs affaires aussi vite que possible. »

« Une petite élite se taille la part du lion des procédures »

Les déclarations de Kahale sur le petit nombre d’individus qui dominent le monde de l’arbitrage sont confirmées par notre propre recherche. Dans 88% des 629 cas étudiés, nous avons été en mesure d’identifier les arbitres. « Lorsque je regarde la liste des noms, je vois les mêmes individus que j’avais interviewés durant mes recherches au cours des années 1990, explique le professeur Bryant Garth (lire l’épisode 2). Ce groupe s’est progressivement étendu mais il reste relativement restreint. Une petite élite se taille la part du lion des procédures. Les nouveaux venus s’adaptent lentement. »

Dans un rapport croustillant en date de 2013 sur les conflits d’intérêts potentiels des arbitres, des organisations critiques de l’ISDS, comme le Corporate Europe Observatory, parlent de « mafia ». Le plus drôle est que cette métaphore provient à l’origine du livre de Garth. Il y cite un arbitre anonyme qui déclare : « C’est une mafia, car les gens se cooptent mutuellement. Vous choisissez toujours vos amis, les gens que vous connaissez. » L’expression ne se réfère pas tant à leurs mauvaises intentions qu’à la petitesse de leur milieu.

C’est ce qui frappe également dans les conférences auxquelles participent les arbitres, qui exercent aussi comme avocats, et qui se connaissent très bien les uns les autres. « C’est merveilleux, déclarait ainsi un avocat américain, partenaire chez White & Case, lors d’une de ces conférences. Partout je vois des avocats, des clients, des contradicteurs. Tant d’amis réunis ! » Un autre aspect remarquable de ces événements est la manière apolitique, presque technique, dont les gens parlent de l’arbitrage. Que des pays se retrouvent confrontés à des difficultés à cause de l’arbitrage, eh bien… ils ont bien signé, non ? Les règles sont les règles.

« Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. »

Au septième étage d’un immeuble de bureaux sans charme de Bruxelles – juste au-dessus du cabinet Dechert, qui appartient aux échelons supérieurs de la hiérarchie globale de l’arbitrage – siège une firme qui figure au sommet de tous les classements mondiaux. Elle s’appelle Hanotiau & Van den Berg, et a été fondée par deux arbitres, un Belge et un Néerlandais. Ils appartiennent tous deux au « top 15 » des arbitres les plus puissants au monde. À eux deux, ils siègent dans 9% des panels d’arbitrage consacrés à l’ISDS dont nous avons pu identifier les membres. Pour éviter les conflits d’intérêts, ils n’exercent plus comme avocats, si ce n’est dans quelques cas exceptionnels. Bernard Hanotiau a accepté de répondre à nos questions. « Mais seulement brièvement, car je suis extrêmement occupé. »

Hanotiau, assis à une grande table brillante, écourte la discussion. Il juge visiblement stupide toute critique de l’ISDS. « Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Ils pensent que l’on ne devrait pas être arbitre si l’on n’a pas été nommé comme juge par un État. Mais ce serait absurde. Pensez-vous qu’un juge nommé par son propre État puisse faire preuve d’indépendance dans le cadre d’une procédure dirigée contre cet État ? Non, bien sûr que non. »

En outre, les cas sont trop complexes. « Les arbitres ont souvent un parcours universitaire impressionnant et ils sont très spécialisés, beaucoup plus que des juges ordinaires. Nous avons affaire aux projets les plus importants au monde. Je suis président d’un tribunal appelé à juger un cas relatif au canal de Panama. Il y a une quantité énorme de dossiers, de documents et de témoins. J’ai quarante années d’expérience en tant que professeur de droit international. Sans ce savoir, ce serait impossible. »

« Je dors parfaitement bien. Nous faisons un bon travail. »

Les deux parties peuvent choisir un arbitre, mais cela ne signifie pas que Hanotiau puisse représenter la partie qui l’a choisi – généralement, dans le cas cette firme, l’investisseur. « Non, non, non, non ! Nous appliquons une éthique très rigide. Nous sommes totalement indépendants. De ce point de vue, c’est plus rigoureux qu’un tribunal public. Si je ne respectais pas les règles, je serais mis au ban de la communauté. » Pour Hanotiau, il n’y a rien d’étrange à ce qu’un petit nombre d’arbitres domine les arbitrages au niveau mondial. C’est simplement qu’ils sont les meilleurs. « Cela requiert beaucoup de savoir-faire. Si vous cherchez des spécialistes du cancer du poumon en Belgique, vous vous retrouverez aussi avec un tout petit nombre d’individus. Nous sommes des spécialistes. »

Il assure n’avoir aucune motivation morale. « Je me vois purement comme un arbitre. Je fais seulement mon travail. Je suis un juge, mais je n’ai pas été nommé par l’État. Je suis complètement indépendant. » N’a-t-il jamais d’états d’âme lorsqu’il distribue des amendes considérables à des pays ? Comme le Kazakhstan, auquel il a imposé une amende de 165 millions de dollars. Cela trouble-t-il son sommeil ? « Je dors parfaitement bien. Nous faisons un bon travail. Nous le faisons collectivement à trois : trois juges de trois pays différents, tous très expérimentés. Pourquoi ne dormirais-je pas bien ? Ce n’est jamais agréable d’être condamné. Mais ces pays se sont engagés par leur signature. Ils doivent respecter leurs obligations. »

Des règles en réalité très vagues

Selon Gus van Harten, la situation est tout de même un petit peu plus compliquée. Van Harten est professeur en droit de l’investissement à la Faculté de droit Osgoode de Toronto (Canada), et ses recherches portent sur la substance des décisions arbitrales : le fond plutôt que la procédure. Il souligne que si le principe de suivre les règles de manière indépendante est difficilement contestable, les règles sont en réalité extraordinairement vagues, et laissent beaucoup d’espace pour des interprétations personnelles.« Mes recherches approfondies sur des centaines de décisions montrent clairement que les arbitres n’optent généralement pas pour des interprétations restrictives. Dans les trois quarts des cas, ils interprètent les règles de manière “expansive”, c’est-à-dire d’une manière qui fait appel à d’autres cas d’arbitrage. » En un mot : ils disent suivre les règles, mais ils sont certainement influencés par leurs opinions politiques.

Par exemple, un des principes importants est l’interdiction des expropriations sans compensation. Ce qui semble suffisamment clair. Mais au fil du temps, il a été décidé que ce principe s’appliquait aussi aux « expropriations indirectes », et à tous les coûts qui résultent de l’introduction de nouvelles mesures ou de nouvelles politiques publiques par les États. Un autre point de contentieux est le droit à un traitement équitable et égal. « Ce principe est devenu célèbre, explique Van Harten. Par le passé, il se référait à l’application d’un standard minimal. Mais, entre-temps, les arbitres en ont étendu la portée jusqu’à ce qu’il ne soit plus reconnaissable. Aujourd’hui, il signifie aussi que les « attentes légitimes » des investisseurs étrangers doivent être respectées. Ce qui peut signifier tout et n’importe quoi. » Au final, selon Van Harten, « dans certains cas les arbitres ont transformé les traités en une sorte d’assurance tout risque pour les investisseurs ».

L’arbitre préféré des investisseurs

Dans ce domaine, un arbitre se distingue en particulier, raconte Van Harten dans son nouveau livre sur les traités d’investissement, Sold Down the Yangtze (« Vendu le long du Yangtze ») [3]. Cet arbitre, Yves Fortier, est Canadien. Il figure régulièrement dans des cas cruciaux d’arbitrage où les règles sont « étendues ». Par exemple dans un cas contre l’Argentine en 2002, dans le cadre duquel il fut jugé qu’un investisseur pouvait initier deux procédures parallèles devant deux juridictions différentes. « Cela a ouvert la porte à une explosion des cas d’ISDS. » Il était aussi impliqué dans une célèbre amende imposée à la Russie. Les anciens actionnaires de Youkos attaquaient la Russie – qui avait démantelé la firme – afin de récupérer leur argent. Mais bien que la Cour européenne des droits de l’homme ait évoqué un montant de 2,5 milliards de dollars, le trio d’arbitres a fini par trancher pour la somme vertigineuse de 50 milliards de dollars, la plus importante amende de tous les temps.

Yves Fortier est un ancien avocat disposant de vastes réseaux. Il a siégé au Conseil de sécurité des Nations unies pour le compte du gouvernement conservateur canadien. Il est membre du Conseil privé, un club de conseillers personnels de la reine Élisabeth II. Et il a été, en outre, administrateur de plusieurs multinationales, comme la compagnie minière Rio Tinto. Fortier occupe la seconde place ex æquo de notre liste des principaux arbitres mondiaux. Il n’y a aucun hasard à ce qu’il soit l’un des arbitres préférés des investisseurs, et que ConocoPhillips l’ait choisi pour sa plainte contre le Venezuela.

Il gagne bien sa vie. Pour le cas Youkos, il a envoyé une facture de 2,3 millions de dollars. Van Harten s’empresse de souligner que cela n’engage en rien son intégrité personnelle. « Mais c’est le même montant que gagne un juge de la Haute Cour canadienne en sept ans. Est-ce que cela donne l’impression d’une juridiction indépendante, sans compromission ? »

Fortier était prêt à nous parler, pourvu qu’il puisse approuver les citations. Mais lorsque, après quelques questions introductives, nous avons prudemment exposé devant lui les critiques adressées à l’ISDS par certains pays, il a coupé court à la conversation. Il nous a conseillé de nous documenter sur l’ISDS – conseil qu’il nous a réitéré par courrier électronique. Il se déclarait prêt à parler à des gens suffisamment familiers avec la question, ce qui n’était apparemment pas notre cas. « J’ai détecté que vous n’étiez pas suffisamment familiarisés avec le sujet », nous a-t-il écrit. Nous ne sommes donc même pas autorisés à utiliser les quelques phrases dont nous avions pu prendre note.

Quand des investisseurs spéculent sur les procédures d’arbitrages

À mesure que les arbitres étendent leur juridiction et que le nombre de procédures ISDS (Investor-state dispute settlement, « mécanisme de règlement des différents entre Etats et investisseurs ») augmente, de nouveaux acteurs font leur entrée sur le marché : des investisseurs appelés third party funders (« financeurs tiers »). Mick Smith travaillait auparavant dans l’équipe dédiée aux marchés de capitaux de Freshfields, la grande firme anglo-allemande présente dans le monde entier. Puis, identifiant une opportunité commerciale, il décida de créer sa propre firme. Désormais, il apporte de l’argent à des entreprises qui souhaitent poursuivre un État, mais ne peuvent pas payer les frais légaux elles-mêmes. Sa firme Calunius Capital dispose aujourd’hui d’un fonds de 90 millions de livres sterling à cet effet.

Sa méthode est simple, nous explique-t-il après une conférence sur l’arbitrage à Rome. « Nous payons les frais légaux d’une entreprise qui souhaite poursuivre un État. Cela peut être un million de dollars, mais cela peut aussi être plus de dix millions de dollars. En échange, nous recevons une partie de l’amende que cet État est condamné à verser. » Cette part peut s’élever jusqu’à une fourchette allant de 10 et 40 % de l’amende totale. Si l’arbitrage est perdu, Calunius reçoit un montant fixe.

Selon Smith, il s’agit souvent d’histoires de David contre Goliath. « Imaginez une entreprise minière avec seulement un actif, une mine. Et cette mine est confisquée par un État. Les États ont souvent des ressources inépuisables à leur disposition, tandis que l’investisseur se retrouve démuni. » Que peut-il faire ? Calunius apporte son aide afin de permettre à David de lutter à armes égales contre le méchant Goliath. L’un des David que Smith aide actuellement est une entreprise minière canadienne, qui veut obtenir 400 millions de dollars du Venezuela. Les critiques caractérisent les activités de Smith d’une manière un peu différente : selon eux, il ne fait, au fond, que spéculer sur des procédures d’arbitrage contre des États.

Et si l’arbitre lui-même était lié à l’investisseur ?

On ne sait pas combien de procédures sont ainsi financées par des tierces parties. Celles-ci ne se font généralement pas connaître. Mais il est clair que même certains arbitres et avocats s’inquiètent de ce phénomène. Après tout, la justification fondamentale de l’arbitrage s’effondre s’il s’avère que les arbitres sont en conflit d’intérêts. Qu’adviendrait-il si un financeur entretenait des relations amicales avec un cabinet juridique qui fournirait un arbitre pour trancher un cas dans lequel il aurait investi ? Et si l’arbitre lui-même était lié à l’investisseur ? Vannin Capital, une firme britannique enregistrée à Jersey (île Anglo-Normande) et qui finance des procédures ISDS, a annoncé en 2015 s’être assurée les services de Bernard Hanotiau. Un peu comme si un arbitre acceptait de travailler pour un casino. Hanotiau nous a déclaré que la nouvelle avait été rendue publique trop rapidement et qu’il avait finalement refusé la proposition en raison des conflits d’intérêts potentiels.

Pour Eduardo Marcenaro, avocat italien travaillant pour un important consortium de BTP, le problème va cependant bien au-delà des conflits d’intérêts. Il doit gérer quotidiennement des procédures d’arbitrage l’opposant à d’autres firmes. « C’est la réalité : il y a des litiges. Mais à quoi sert l’arbitrage ? Pour nous, c’est une manière de trouver un compromis afin de mettre le différend derrière nous. » Or c’est exactement ce que le financement extérieur des procédures ISDS vient remettre en cause. « Je le vois régulièrement : s’il y a un financeur derrière une procédure, cela entraîne toujours davantage d’agressivité. Il ne s’agit plus de trouver un terrain d’entente, il ne s’agit plus que de gagner, à tous les prix, et parfois en poussant à la limite de ce qui peut être considéré comme des moyens légaux. En vérité, c’est dégoûtant, ce à quoi ce type de financement mène en pratique. »

Le « sandwich » hollandais

Si l’on examine la liste des pays d’où ont été lancées le plus grand nombre de procédures depuis 2012, on découvre qu’un petit pays y figure en tête : les Pays-Bas. C’est là qu’ont été initiés le plus d’arbitrages en 2014, davantage même qu’aux États-Unis. Les Pays-Bas constituent un carrefour important dans le monde de l’ISDS.

Cet état de fait est le résultat d’une politique active du gouvernement néerlandais pour promouvoir le pays comme une destination attractive pour les multinationales. L’un des aspects clés de cette politique a été la construction d’un vaste réseau de traités bilatéraux d’investissement. Avec 95 traités bilatéraux d’investissement en vigueur, les Pays-Bas atteignent presque le niveau maximal de couverture possible. En outre, le modèle de traité d’investissement privilégié par les Pays-Bas figure parmi les plus larges possible, du point de vue des investisseurs. Par exemple, il n’y a pas besoin de montrer que vous exercez une quelconque activité économique substantielle dans le pays pour pouvoir prétendre au statut d’investisseur néerlandais.

Selon le gouvernement, qui se base sur les informations d’une enquête des Nations unies, 47% des procédures ISDS lancées aux Pays-Bas sont le fait de filiales de convenance n’existant que comme boîtes aux lettres. Mais une simple requête dans la base de données de la Chambre de commerce des Pays-Bas montre que ce chiffre est d’au moins 68%. Seulement 16% des plaintes sont déposées par une véritable entreprise néerlandaise. C’est ce que l’on appelle le « sandwich hollandais » : il suffit de créer une holding aux Pays-Bas entre vous et votre investissement pour devenir néerlandais.

Cela ne signifie évidemment pas que les Pays-Bas forcent les autres pays à signer des traités d’investissement. C’est un choix que ces pays font délibérément, car ils espèrent attirer ainsi les investisseurs. En ce moment même, l’Irak et l’Azerbaïdjan ont tous les deux demandé à signer un traité bilatéral d’investissement avec les Pays-Bas, où nombre de compagnies pétrolières sont présentes.

Une vision technique et apolitique

Dans nos discussions avec des hauts fonctionnaires néerlandais, lesquels souhaitent rester anonymes, c’est la même vision apolitique et quasi technique déjà rencontrée parmi les arbitres qui prévaut : « Nous faisons simplement notre travail. Il faut protéger les investisseurs, non ? Parfois il y a des conséquences indésirables, mais si tout était vraiment si injuste, les pays n’auraient jamais signé, n’est-ce pas ? »

Les Pays-Bas ont-ils délibérément cherché à atteindre la position qu’ils occupent dans le monde de l’ISDS ? Impossible de le prouver. Mais il est frappant de constater à quel point le gouvernement néerlandais a toujours activement défendu ses traités bilatéraux d’investissement, y compris ceux négociés avec d’autres pays de l’Union, et qui vont à l’encontre du droit européen. Détail révélateur : le haut fonctionnaire chargé de négocier les traités bilatéraux d’investissement pour le compte des Pays-Bas ces dernières années, Nikos Lavranos, a quitté ses fonctions en 2014 pour prendre la tête de l’EFILA, le lobby européen des avocats spécialisés en droit de l’investissement. Gerard Meijer est enregistré comme lobbyiste auprès des institutions européennes à Bruxelles pour cette même organisation. Jusqu’en 2014, Lavranos s’est posé en défenseur acharné du système des traités néerlandais ; désormais, sa nouvelle mission implique de rédiger des tribunes pour exiger des droits très étendus pour les investisseurs et un cadre robuste de protection des investissements dans le nouveau traité de libre-échange négocié entre l’Europe et les États-Unis (le TAFTA, aussi appelé TTIP). Il a refusé de nous parler.

À travers sa propre firme de consulting, Global Investment Protections, il aide des entreprises à s’enregistrer comme néerlandaises. Ce qu’il désigne comme une « restructuration de la propriété pour bénéficier du cadre le plus solide disponible de protection par des traités d’investissement bilatéraux ». Mais, bon, c’est un argument publicitaire mis en avant par tous les cabinets d’avocats.

« L’arbitrage est un moyen par lequel les pays riches disciplinent les pays pauvres »

Des avocats, des arbitres et des hauts fonctionnaires, nous voilà revenus à notre point de départ : ce système est-il juste ? « Les Pays-Bas jouent dans le monde de l’investissement un rôle comparable à celui de la Suisse dans le monde bancaire, soupire Gerard Mommer, l’ex vice-ministre vénézuélien du Pétrole (lire le premier épisode). Il est plus facile d’enregistrer une firme aux Pays-Bas que d’obtenir un visa touristique pour entrer dans le pays. Savez-vous quelles sont les firmes néerlandaises actives au Venezuela ? ExxonMobil, ConocoPhillips et Chevron. Même CNPC, la compagnie pétrolière d’État chinoise, est néerlandaise. »

Officiellement ce n’est pas permis si la seule raison de ce choix d’implantation est l’arbitrage. Mais c’est là, encore une fois, un point qui doit être tranché par les arbitres eux-mêmes. Conoco et Exxon ont transféré leurs actifs vénézuéliens dans des holdings aux Pays-Bas en 2006. Les deux entreprises affirment que cela n’avait rien à voir avec le litige. Mais un autre câble révélé par Wikileaks démontre que ce transfert n’a été organisé qu’après l’émergence du conflit. Et un employé de Conoco a déclaré, lors d’un entretien à l’ambassade américaine, que sa firme a choisi les Pays-Bas « pour préserver ses droits en matière d’arbitrage ».

« Le sandwich hollandais est un exemple d’abus flagrant du système », déclare George Kahale III, l’avocat new-yorkais. Mais pour Mommer, son client, c’est plus que de l’abus. « C’est ainsi que le système a toujours fonctionné depuis le début. Dans l’économie moderne, il est inacceptable que des pays se déclarent les propriétaires de leurs propres ressources. Ce système juridique privé est une réponse préventive. C’est un système néo-colonial. »

« Un gouvernement ne peut jamais poursuivre un investisseur ; cela marche seulement dans le sens inverse. »

Dans la liste des pays poursuivis figurent également le Canada et les États-Unis, à cause de l’Alena (Accord de libre-échange nord-américain). Mais les États-Unis n’ont encore jamais perdu une affaire à ce jour. En revanche, si l’on dresse une liste des pays qui ont eu à payer le plus d’amendes ou de compensations dans le cadre de règlements à l’amiable, et si l’on compare cette liste avec celle des pays d’où proviennent les plaintes, un tableau très clair émerge. Que cela plaise ou non, l’arbitrage est un moyen par lequel les pays riches disciplinent les pays pauvres. Au niveau global mais aussi à l’échelle de l’Europe (voir également la carte interactive publiée sur le site dédié à cette enquête).

De plus en plus de pays en ont assez, et il ne s’agit pas seulement de « républiques bananières » comme le Venezuela. C’est le cas aussi du Brésil, dont le Congrès n’a jamais ratifié un traité d’investissement, et qui refuse le système. « Il a de nombreux défauts, nous explique le vice-ministre des Finances Carlos Márcio Cozendey dans les couloirs d’une conférence à Genève. Les investisseurs étrangers ont davantage de droits que les investisseurs nationaux. Et cela ne va que dans un sens. Un gouvernement ne peut jamais poursuivre un investisseur ; cela marche seulement dans le sens inverse. »

« L’ISDS[mécanisme de résolution des litiges entre États et investisseurs] n’est pas adapté à ses objectifs, déclare Xavier Carim, représentant permanent de l’Afrique du Sud à l’Organisation mondiale du commerce. Il y a des problèmes très profonds. Nous avons signé de nombreux traités bilatéraux d’investissement dans le passé. À ce moment-là, nous ne savions pas où cela pouvait nous mener. Nous n’avions pas vraiment conscience de ce que nous signions. »

Un problème qui vient des accords de libre-échange ?

Pour des avocats, c’est un argument inconcevable. « Si l’on ne sait pas ce que l’on a signé, j’appelle cela simplement de la paresse, déclare Meijer. Ils étaient en train de dormir, faut-il comprendre. » Le Canadien Fortier (lire l’épisode 4) refuse de répondre, comme si c’était trop stupide pour même en parler. Mais Nathalie Bernasconi-Osterwalder de l’International Institute of Sustainable Development, confirme les propos de Carim. « Nous nous intéressons à l’ISDS depuis des années mais, en réalité, jusqu’à il y a trois ans, je ne parvenais même pas à attirer l’attention des professeurs spécialistes de commerce et d’économie sur le sujet. Même les gouvernements occidentaux ne savaient pas ce que c’était. Un haut fonctionnaire belge m’a dit une fois qu’il ne faisait que tirer un document tout prêt d’un tiroir à chaque fois qu’il fallait signer un traité bilatéral d’investissement. »

Aussi bien les pays riches que les pays pauvres croyaient honnêtement, se fiant à l’opinion des juristes et des professeurs, mais aussi de la Banque mondiale et de la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement), que les traités bilatéraux d’investissement étaient un bon moyen d’attirer les investisseurs et de se faire une bonne réputation. C’est seulement aujourd’hui qu’il devient chaque jour plus clair que ces traités ont aussi des conséquences indésirables.

La CNUCED parle aujourd’hui d’une « crise de légitimité ». De plus en plus de pays veulent se débarrasser de leurs traités bilatéraux d’investissement. Ce qui n’a rien d’aisé, dans la mesure où ces traités restent en vigueur pour quinze ou vingt ans après leur annulation. Le Venezuela, l’Équateur, l’Afrique du Sud et l’Inde sont néanmoins en train d’abroger leurs traités existants. La Russie et l’Argentine refusent de payer leurs amendes. Même l’Australie ne veut plus de traités d’investissement, après avoir été confrontée à une demande de compensation de plusieurs milliards par Philip Morris après le durcissement de ses lois anti-tabac. Et l’Italie, qui s’est récemment retrouvée être l’objet de plaintes émanant du secteur énergétique, est sortie l’été dernier de la Charte européenne de l’énergie, un traité qui comprend lui aussi une clause d’ISDS.

« Il n’y a pas d’alternative »

Les arbitres, les avocats spécialisés dans l’investissement et les hauts fonctionnaires occidentaux dénient cette crise de légitimité. « Ce n’est pas parce que certains pensent que ce n’est pas juste que ce n’est effectivement pas juste », nous a ainsi dit Bernard Hanotiau, de la firme d’arbitrage numéro un des classements. « Les gens ne savent pas de quoi ils parlent », répond avec mépris Kaj Hobér, un autre arbitre d’élite que nous avons abordé dans les couloirs d’une conférence à Amsterdam. Il est à la fois arbitre, avocat, professeur, et le prochain secrétaire-général de la prestigieuse Cour d’arbitrage de Stockholm (Suède). Il juge les critiques simplistes. « Il n’y a pas d’alternative. »

C’est peut-être là le fait le plus remarquable qui ressort de nos recherches. Après tout, l’idée même de l’arbitrage implique que ce soit un processus volontaire de résolution des conflits. Si une proportion toujours plus grande des pays du monde ne le considère plus comme volontaire, ne s’agit-il pas d’un problème de légitimité ? Peu de monde dans le milieu de l’arbitrage paraît y prêter une quelconque importance. Les règles sont les règles, font-ils valoir. Ou encore : ils ne font que leur travail. C’est une attitude presque technique, qui paraît complètement décalée par rapport à leurs discours éthiques sur la justice.

Le droit est par définition dans l’intérêt du plus riche

Cette dichotomie, le professeur Bryant Garth la connaît bien. « Les deux visions sont parfaitement complémentaires. Le système de l’arbitrage a été créé pour protéger les investissements avec l’aide du droit. Du point de vue des avocats, seules ces règles comptent. Mais le droit est par définition dans l’intérêt du plus riche. Ce n’est pas du conspirationnisme, c’est ainsi que le droit fonctionne. Les nantis acceptent les règles, car elles leur donnent leur légitimité. » L’argument de Garth est qu’il n’y a pas de droit universel, en dehors des structures de pouvoirs, qui pourrait s’appliquer au monde dans son entier, « même si certains font preuve d’une croyance quasi religieuse en l’existence d’un tel droit ».

« Les avocats n’envisagent l’arbitrage que comme un affrontement technique dans le cadre d’un jeu basé sur des règles strictes. Mais ce jeu est lié à la vision du monde néolibéral. À l’idéal américain d’un monde de libre-échange, où les règles juridiques et les avocats jouent un rôle clé pour donner aux multinationales l’accès aux marchés. »

Dès lors que domine cette vision du monde, il semble tout à fait logique et juste qu’un litige portant sur des milliards de dollars entre le Venezuela et une poignée de compagnies pétrolières se décide dans un tribunal américain, sur la base d’un traité néerlandais et de l’interprétation qu’en fera un avocat et homme d’affaires canadien, avec l’intime conviction qu’il ne fera qu’appliquer équitablement les règles.

« Le lion, c’est nous »

Pendant un cocktail pour des avocats spécialisés dans l’investissement à l’hôtel Amstel d’Amsterdam, après que les exigences du politiquement correct aient été un peu atténuées par le vin, nous avons interrogé Jeroen Luchtenberg, un avocat basé à Paris. « Bien sûr, vous avez raison, nous a-t-il dit. C’est un système injuste. Il y a un problème, même si tout le monde le nie. Mais à qui la faute ? Je ne pense réellement pas que cela soit dû à un manque d’intégrité parmi les arbitres. Écoutez : si un lion et un lièvre dans le même pré reçoivent soudain les mêmes droits, que se passera-t-il ? Rien. Le lion continuera à vouloir manger le lièvre. »

Visiblement, cette magnifique image biblique du lion pacifique, dans le bureau de Daly, ne reste qu’une vision de l’esprit. « Si le lièvre veut s’en aller dans un autre pré, le lion dit : “D’accord, mais d’abord il faut signer ça.” Et c’est ce que fait le lièvre. Mais cela ne change rien au fait que le lion veut toujours manger le lièvre. » C’est ainsi que va le monde. « Les riches s’enrichissent, les pauvres s’appauvrissent. »

Et, après une autre gorgée de vin : « Le lion, c’est nous. »

Frank Mulder, Eva Schram and Adriana Homolova

Traduction de l’anglais : Olivier Petitjean

—

Photos (hors une) : Nick Garrod CC (Palais de la paix à La Haye) ; Parlement européen CC ; Alphis Tay CC.

À propos de cet article et de la recherche qui le sous-tend

Cette enquête a été publiée initialement en néerlandais par les magazines De Groene Amsterdammer et Oneworld. Elle est publiée en exclusivité en français par Basta ! et l’Observatoire des multinationales et en allemand par le Spiegel online.

Voir aussi, des mêmes auteurs, cet autre article traduit par l’Observatoire des multinationales : « Pétrole ougandais : Total cherche à échapper à l’impôt grâce à un traité de libre-échange ».

Le texte ci-dessous présente la recherche qui sous-tend l’enquête :

Les critiques du TAFTA, le traité de commerce en discussion entre l’Union européenne et les États-Unis, ont pour cible prioritaire les mécanismes de résolution des litiges État-investisseurs, ou ISDS (pour Investor-State Dispute Settlement, en anglais). Il s’agit d’un mécanisme grâce auquel les investisseurs peuvent poursuivre un État s’ils estiment avoir été traités de manière inéquitable. Selon ces critiques, les multinationales se voient ainsi donner le pouvoir sans précédent d’échapper aux lois, à travers une sorte de système de justice privatisée contre lequel aucun appel n’est possible.

En réalité, l’ISDS n’est pas un phénomène si nouveau. Les plaintes ne sont pas simplement déposées contre nous, pays européens ; au contraire, c’est plus souvent de nous qu’elles proviennent. En 2014, pas mois de 52 % de toutes les plaintes connues avaient pour origine l’Europe occidentale.

Le nombre total de cas est impossible à connaître. Les données sont difficiles à obtenir. C’est pourquoi des journalistes de De Groene Amsterdammer et Oneworld ont entrepris quatre mois de recherches, avec le soutien d’EU Journalism Grants.

Ce travail a notamment débouché sur une cartographie interactive unique en son genre de tous les cas d’ISDS, dont beaucoup n’ont jamais été cités dans la presse. Cartographie qui inclut, autant que possible, le nom des arbitres, les plaintes, les suites et, dans de nombreux cas, le résumé des différends. Pour la présente enquête, nous avons interrogé de nombreux arbitres, des avocats, des investisseurs, des chercheurs et des fonctionnaires, y compris des représentants de pays qui se sentent dupés par l’ISDS, comme le Venezuela, l’Afrique du Sud ou l’Indonésie.

La cartographie et les articles qui l’accompagnent sont disponibles sur le site www.aboutisds.org. Ils ont été publiés initialement en néerlandais à l’adresse www.oneworld.nl/isds.